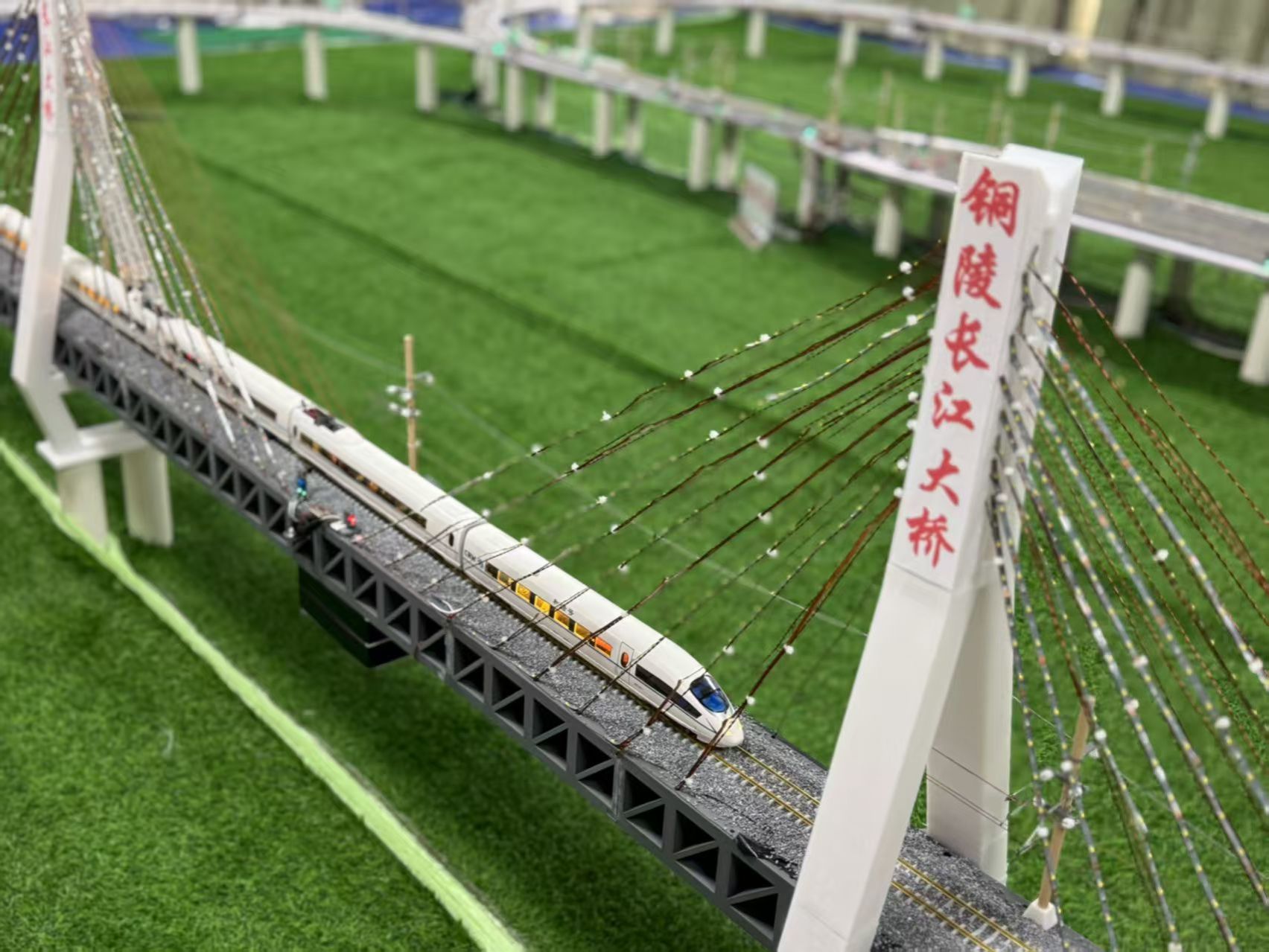

近日,我校2024届电气工程及其自动化专业毕业生杨朕的一项“暑期成果”引发关注——他耗时三个多月,带领学弟共同完成的1:87比例微缩高铁模型,不仅精准还原了真实高铁的动力结构,更通过单片机和继电器等元件搭建的电路,成功复现了高铁牵引供电与部分信号系统,成为校园里“看得见的专业教材”。

铁轨边的童年梦:兴趣变成实践

“从小在铁路边长大,看列车呼啸而过能蹲半天。”来自合肥市长丰县的杨朕话语里满是对铁路的痴迷。在合肥市长丰县水家湖镇,铁路是日常生活的一部分。这里的水家湖站是合肥铁路网的“北大门”之一,多条线路在此交会,车站历史悠久。对于杨朕来说,铁路不是课本里的名词,而是每天窗外真实的风景。那时的火车是绿皮车和普速机车,带着沉重的轰鸣声穿过乡镇。长大后,高铁普及了,白色的车头和流线的车身取代了旧日的记忆,速度也从小时候的“远远看到再慢慢驶来”变成“一眨眼就不见了”。他记得第一次对“模型”有概念是在初中二年级,用零花钱买了一套简易的玩具火车轨道,在家里搭了一圈玩。“那是纯机械的,没有供电改装,就是玩。”真正接触到电气化和信号控制,是在大学之后。这份自幼埋下的热爱,在大学期间转化为具体的实践动力。今年夏天,他决定将课堂上学到的专业知识融入实践,亲手打造一个能“动起来、跑起来”的高铁模型。项目启动后,杨朕得到了学校老师的支持和学弟的辅助协作。“老师帮我们解决了材料采购的经费问题,还和我们一起技术攻关;学弟们在场地布置、零件组装时搭了不少手。”他坦言,整个过程更像一场“跨学科实战”——从绘制图纸到板材加工,从架设接触网到改装车辆,每个环节都需要将理论知识转化为动手能力。

在学校的逸夫楼里,这个微缩高铁模型展现着惊人的细节:红色光带标注的“占位区段”参与到联锁系统,避免进路冲突;显示屏回传的接触网电压稳定在24伏左右,符合实际高铁供电原理;列车启动时,相对速度以5%为单位逐步提升,避免急加速带来的“颠簸感”。 “模型按1:87比例缩小,每秒最快1.5米的速度,换算后可达到真实高铁的运行速度。”杨朕指着模型说:“最具挑战性的是接触网的设计——初期因导高设置不够、受电弓氧化,列车常出现短暂掉电”。经多次改进,他加装电容对抗电压突变,最终解决了这一难题,“就像给模型装了‘稳压器’,现在能保持稳定运行。” 杨朕介绍说,模型的智慧还体现在车站联锁控制上。6502电气集中联锁这一在20世纪被广泛应用的车站联锁系统在模型中被复刻了出来,并实现了它的一些基础功能,帮助模型在进路、道岔、信号机的控制上实现了统一集中管理。

从课堂到沙盘:“遇到问题就死磕”

成功完成这样的模型,这期间有什么酸甜苦辣?“三个多月里,我们熬了不少通宵。”杨朕笑称,调试代码时常常在实验室待到天亮,而当列车首次以高速稳定跑完整个轨道时,团队成员都忍不住欢呼。这段经历不仅让他深化了对高铁供电、信号系统的理解,更练就了 “遇到问题就死磕” 的毅力。也许正是这份坚持的毅力,也助力他目前已成功考取了长春工业大学的研究生,“接下来读研期间,我计划围绕高铁信号系统的智能化升级展开研究,把模型中复刻的6502电气集中联锁系统与现代高铁的智能调度技术做对比分析,探索传统与创新的融合点。” “模型未来将计划加入池州站房的场景元素。”杨朕说,池州站作为宁安高铁、池黄高铁等线路的交汇点,在安徽铁路网中地位重要,“等读研后有更深入的专业积累后,希望能进一步升级这个沙盘,加入更复杂的调度算法,让它不仅是教学案例,更能成为研究铁路运行的小型实验平台,让更多人透过这个微观世界,去了解中国铁路背后的科技与情怀。”

我校机电工程学院教授时国平老师介绍,学校通过实践经费、大学生创业项目等渠道支持学生科创,并在实际操作中给予指导。“这个项目最大价值就是看到学生把课本里的知识‘拧成了实实在在的接触网’,这正是‘以赛促学、以做践学’的生动写照。在我们老师看来,孩子们熬夜调试代码时眼睛里的光,比模型上的信号灯还亮。”

用于教学演示,也为更多人科普

这个模型不是一次性的毕业作品,它在学校成了教学演示工具。电气类学生能直观看到牵引供电和信号系统的配合,非铁路专业的学生也能理解列车运行的基本逻辑。“我单纯是想实现自己的梦想,但现在它还能帮到别人,挺好。”读研后,他打算在模型中加联锁州站的场景,还想对比传统联锁与现代智能调度技术,探索更复杂的调度算法。“希望它以后不只是教学案例,还能成为科研的实验平台。”

在外行看来,这套模型或许只是一个“高级玩具火车”,但在杨朕眼里,它是一个集运行、管理与教学于一体的综合平台。它完全按照真实高铁的原理供电,列车通过受电弓与接触网取流,而不是依靠轨道供电;集中调度系统则能统一管理信号机、道岔和进路,宛如一个缩小版的调度中心。更重要的是,它具备良好的可扩展性,未来可加入站房场景、引入更复杂的调度算法,不仅能用于教学演示,还可在科研实验和铁路科普中发挥作用。

对杨朕而言,这三个月的最大收获不是一个漂亮的沙盘,而是把兴趣转化为长期的研究方向。“理论联系实际,学得更实更深。尤其是电气和信号系统,这些在课堂上学过,但只有动手做才知道细节有多重要。”而在情感上,这是他和家乡的一次隐性连接——从水家湖铁路边的男孩,到在外地校园里还原高铁的运行,他的故事里一直有铁轨的延伸。

(供稿:党委宣传部、大皖新闻、合肥在线/编辑:袁梦成、王敏/审核:刘胜)